Dzikir Khusus Setelah Shalat WitirJum'at, 06 Mar 2026 13:49 |

|

Mengenal 5 Sunnah Fitrah yang Semestinya Kita Jaga!Kamis, 05 Mar 2026 13:30 |

Oleh: Tatang Hidayat

(Penulis Nilai-Nilai Pemikiran Pendidikan KH. Choer Affandi dalam Jurnal Tadris Vol 14, No. 1 tahun 2019 IAIN Madura)

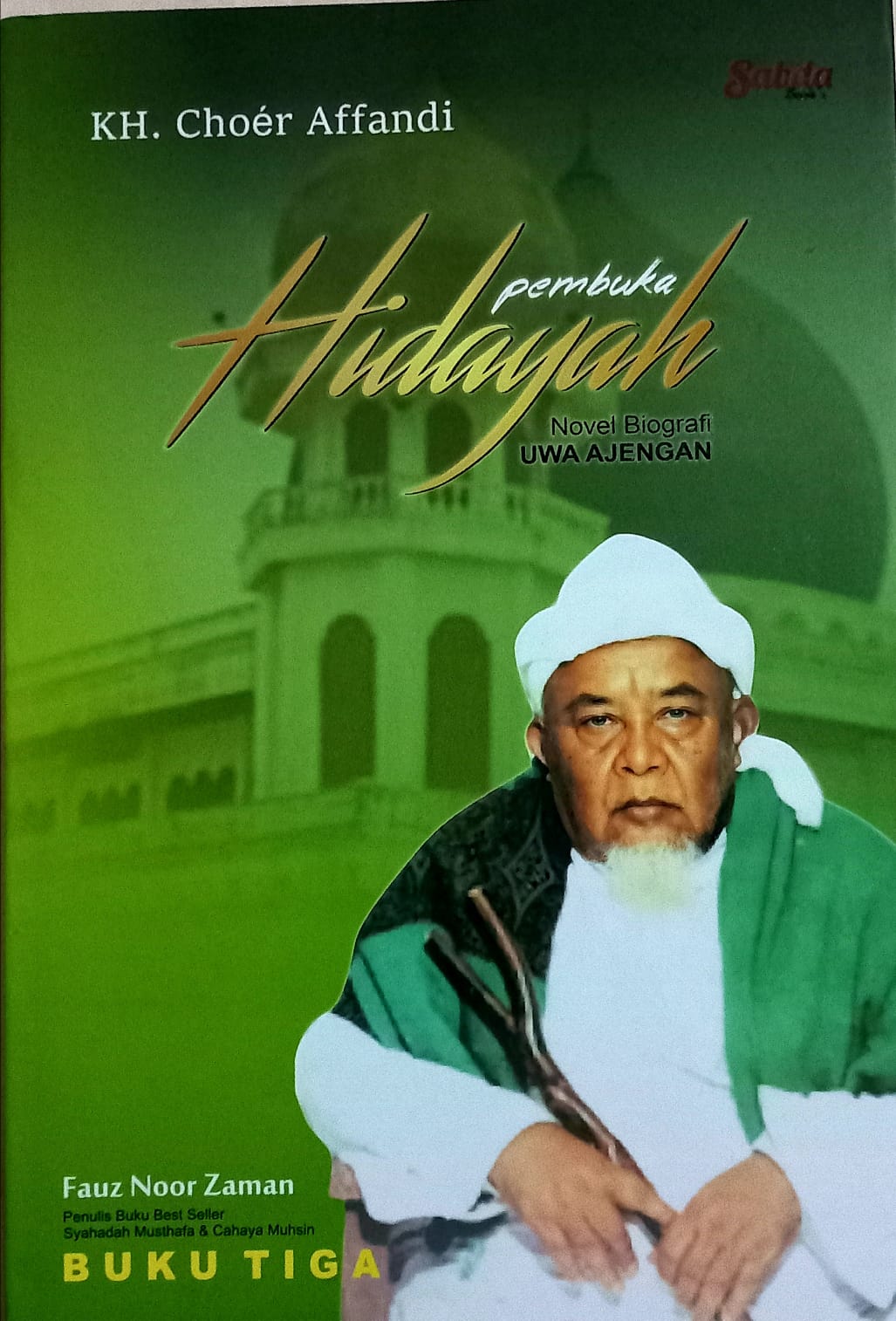

Fauz Noor Zaman kembali menyapa kita dengan Novel Pembuka Hidayah : Biografi Uwa Ajengan Jilid 3 dan launching dalam Reuni Himpunan Alumni Miftahul Huda (HAMIDA) ke-44. Sebelum menutur pandangan subjektif buku ini, saya terlebih dahulu perlu mengucapkan apresiasi kepada penulis yang konsisten menerbitkan novel biografi para ulama di Tasikmalaya.

Di jilid pertama dan kedua, Fauz Noor banyak memotret perjalanan hidup Uwa Ajengan dari masa kecil, menjadi santri kelana hingga melakukan perjuangan bersama DI/TII sampai tahun 1960-an, hingga Uwa Ajengan turun gunung datang ke Manonjaya. Adapun di jilid ketiga ini Fauz Noor memotret sepak terjang Uwa Ajengan dalam dakwah dan tarbiyah dengan mendirikan Pesantren Miftahul Huda. Di sinilah penulis dengan apik mampu menarasikan bagaimana kejeniusan dan keautentikan Uwa Ajengan begitu sangat nyata di depan mata dengan berhasil mendidik ribuan santri yang tersebar di seantero Indonesia.

Fauz Noor mampu menggambarkan Uwa Ajengan sebagai mubaligh dengan ciri khas dakwah memakai dialek seorang dalang dan tak jarang diselipkan dengan guyonan sehingga membuat ceramahnya tidak membosankan. Selain mengisi ceramah di tengah-tengah masyarakat, Uwa Ajengan tetap tidak meninggalkan mengajar para santrinya.

Kelebihan novel ini ditulis oleh seseorang yang memiliki latar belakang pesantren, sehingga di sini penulis dengan apik menarasikan suasana belajar mengajar di pesantren lebih hidup. Penulis sangat menjiwai ketika menarasikan setiap Uwa Ajengan berinteraksi dengan para santrinya, seolah-olah pembaca akan dibawa merasakan suasana belajar di pesantren.

Sebagai novelis, ia pun piawai mempertahankan menyelipkan dialog-dialog dalam bahasa Sunda, sehingga membaca buku ini akan terasa identitas ulama Sundanya. Dalam mengawali perjuangan membangun pesantren, Uwa Ajengan mengalami banyak rintangan dari masyarakat sekitar. Sebagai seorang mantan petinggi DI/TII yang oleh Negara disebut “mantan pemberontak” tidak mudah bagi Uwa Ajengan untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar. Di sini penulis mampu menarasikan bagaimana peran guru-guru Uwa Ajengan memberikan dukungan terhadap Uwa Ajengan dalam mendirikan pesantren.

Sewaktu Uwa Ajengan membuka pengajian di Cisitu, di tempat yang biasa Uwa Ajengan ngajar, Ajengan Busthomi memberikan santri jontrot kepadanya sebanyak tak lebih 10 orang. Santri jontrot adalah santri yang biasa diberikan oleh seorang ajengan kepada seorang santri yang hendak membuka pesantren.

Fauz Noor mampu mengisi novel biografi ini bukan hanya sekedar narasi pengetahuan sastra tetapi diisi dengan berbagai pesan yang biasa ada dalam tradisi pesantren, salah satunya bagaimana konsep ta’zhim santri kepada gurunya, ini digambarkan penulis ketika Uwa Ajengan mau mendirikan pesantren, ia meminta pendapat dan do’a restu kepada guru-gurunya diantaranya KH. Raden Didi Abdul Madjid dan Ajengan Busthomi, sehingga buku ini terasa lebih bergizi.

Uwa Ajengan memiliki kebiasaan luar biasa yang istrinya pun begitu sangat mengaguminya. Jika Uwa Ajengan dapat tanda terima kasih dari umat, jika Uwa Ajengan dapat amplop, ia tak pernah membuka amplop tersebut dan langsung diberikan kepada istrinya. Selepas itu, ia tak pernah bertanya kepada istrinya berapa isi amplop tersebut. Sikap Uwa Ajengan yang tak pernah tahu berapa “isi” amplop yang diterimanya, sudah tentu akan membentuk sikap egaliter dirinya dalam memperlakukan sesama.

Sebelum Uwa Ajengan mukim, ia diperintahkan KH. Didi Abdul Madjid untuk menemui Syekh Jalaluddin Sayuti di Gerenggeum Kebumen Jawa Tengah. Disinilah penulis dengan apik menarasikan bagaimana proses lahirnya kalimat thayyibah yang sering dibacakan Uwa Ajengan nanti ketika mau memulai pengajiannya.

Pesantren Miftahul Huda didirikan pada 7 Agustus 1967 bertepatan dengan 2 Rabi’ul Akhir 1387 H oleh Uwa Ajengan, nama Miftahul Huda adalah nama yang ia dapatkan setelah laku spiritual yang tidak mudah. Penulis tidak menjelaskan lebih detail kenapa Miftahul Huda didirikan 7 Agustus, padahal tanggal pendirian Pesantren Miftahul Huda memiliki kesamaan dengan Proklamasi DI/TII 7 Agustus 1949. Ini sebenarnya memiliki pesan tersirat dan simbol peralihan perjuangan Uwa Ajengan dari jihad mengangkat senjata menjadi jihad dengan pemikiran melalui jalan dakwah dan tarbiyah.

Saya sangat salut dengan Fauz Noor yang mampu menggambarkan dan mengolaborasikan data-data sejarah dengan gaya fiksi dan tentunya itu tidak mudah. Ketika Uwa Ajengan melaksanakan ibadah haji pada 1974, Fauz Noor mampu menarasikan bagaimana perjumpaan Uwa Ajengan dengan 2 tokoh ulama kebanggaan Indonesia, yakni Buya Hamka dan M. Natsir. Dalam memaparkannya pun penulis mampu mengaitkan dengan berbagai peristiwa nasional yang terjadi, sehingga novel ini semakin hidup dan kaya akan literasi sejarah.

Fauz Noor mampu menarasikan bagaimana karomah Uwa Ajengan ketika terjadi perdebatan dengan Askar Masjidil Haram. Saat itu Uwa Ajengan hendak memasuki pintu Babus Salam, pintu yang biasa dilalui Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam jika memasuki Masjidil Haram, dan melalui pintu itu juga Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallammemasuki masjidil Haram ketika Fathul Makkah. Namun tiba-tiba seorang Askar berkata bahwa pintu yang biasa dilaluinya bersama para jamaah bukan Babus Salam sehingga terjadi perdebatan dan askar sedikit mengusirnya dan menunjukkan pintu Babus Salam yang diyakini askar.

+Pasang iklan

+Pasang iklan

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.

http://beautysyari.id

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471

http://www.kiosherbalku.com

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller

http://www.tasbrandedmurahriri.com

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%.

Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.

http://www.anekaobatherbal.com

Dzikir Khusus Setelah Shalat WitirJum'at, 06 Mar 2026 13:49 |

|

Mengenal 5 Sunnah Fitrah yang Semestinya Kita Jaga!Kamis, 05 Mar 2026 13:30 |